|

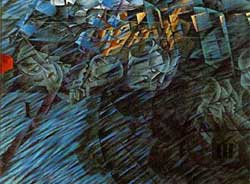

U. Boccioni, Quelli

che se ne vanno, 1911

|

Luisa Bonesio

L’ultimo guerriero e i combattimenti della tecnica

Prefazione a E. Jünger, Nelle tempeste

d’acciaio, tr. it. di G. Zampaglione, La Biblioteca di

“Libero”, Milano 2003.

|

Nelle tempeste d’acciaio

è il primo libro di Jünger, apparso nel 1920: è la

rielaborazione dei diari tenuti durante il servizio come volontario al

fronte nella prima guerra mondiale, nella quale si guadagnò numerose

ferite, sfiorò la morte, ottenne la croce di ferro, una medaglia

d’oro e la prestigiosa decorazione “Pour le mérite”, che lo consacrò

nel novero degli eroi nazionali, leggendario per il suo coraggio. Fu un

libro di straordinario successo, nell’immediato e lungo tutto il XX secolo,

tanto da oscurare ingiustamente, presso il largo pubblico ma anche presso

numerosi studiosi, la vastissima produzione dell’autore negli ottant’anni

successivi. Ed è stato il testo che è servito a costruire

l’icona di uno Jünger guerriero, militarista, spietatamente lucido

e portatore di una sorta di indifferenza morale, giustificando l’ammirazione

o la condanna in schieramenti ideologici opposti, immagine di fascino

estremo o emblema di valori detestabili. In realtà le cose sono

molto più sfumate e complesse, come si conviene con un grandissimo

del Novecento, anche per un libro scritto a soli venticinque anni.

Jünger annotava ogni sera, al fronte, gli eventi della giornata trascorsa

su libriccini tascabili, che portava con sé. Nelle lunghe pause

tra un’azione bellica e l’altra, leggeva. Durante l’ultima grande offensiva

del 1918, in cui fu gravemente ferito, nelle pause del fuoco gli teneva

compagnia il Tristram Shandy di Sterne. Molti

anni dopo, in un’intervista rilasciata al suo traduttore francese Julien

Hervier, il vecchio Jünger dirà: “C’erano, ad intervalli regolari,

della pause di una o due ore durante le quali leggevo Sterne; poi il fuoco

riprendeva, poi di nuovo Sterne; e, cosa strana, questa lettura si è

più profondamente impressa nella mia memoria di tutto il susseguirsi

dei combattimenti. Vale a dire che la letteratura è di fatto più

importante per me dell’esperienza vissuta, anche se concentrata all’estremo”.

Anche se divenne per alcuni anni del primo dopoguerra la figura di riferimento

dei circoli dei reduci e di un certo nazionalismo, egli abbandonò

molto presto e definitivamente l’identificazione con la figura del guerriero

di cui fu probabilmente l’ultima grande incarnazione, e lo scoppio del

secondo grande conflitto mondiale lo vedrà irreversibilmente cambiato,

ormai in grado di comprendere la vera natura della guerra alla luce della

sua interpretazione della modernità.

Eppure Nelle tempeste d’acciaio, fin dal

titolo, registra con gelida e veggente lucidità il cambiamento

intervenuto nell’epoca attraverso i modi di combattere la guerra: non

più combattimento in cui si esprimono il valore, il coraggio, l’abilità

dei soldati, ma battaglia di materiali, in

cui il ruolo determinante lo detengono le macchine, i dispositivi tecnici,

la potenza di fuoco, gli automatismi che, con la loro semplice esistenza,

decretano per sempre la fine del mondo dei valori aristocratici e guerrieri.

Una mitragliatrice ben piazzata si mostrava in grado di falciare interi

plotoni di uomini, vanificando il senso del coraggio e del valore; d’ora

in poi, protagonista delle guerre, sarebbe stata la tecnica con i suoi

micidiali ed esatti automatismi, con la sua oggettiva e devastante potenza.

“Fuoco e movimento” (che daranno il titolo a un saggio del 1930) sono

l’espressione di una logica cui il mondo non potrà più sottrarsi,

in una perenne “mobilitazione totale” che la tecnica attua incessantemente,

ben al di là delle occasioni di scontro conclamato. Nessuno, nemmeno

il bambino nella culla, può dirsi al riparo dallo smisurato potenziale

distruttivo della tecnica: come avrebbe dimostrato, sulla carne stessa

dell’Europa, il secondo conflitto mondiale, non solo la popolazione civile

si trova ad essere bersaglio di guerra, ma un’intera civiltà in

tutti i suoi aspetti.

La tecnica dunque opera sulla storia una cesura senza ritorno, che le

nuove modalità di combattimento meccanico mostrano in tutta la

loro terribile efficacia. Il giovane guerriero Jünger, che pure prodiga

il suo leggendario coraggio, con freddo disincanto registra – e dà

a vedere a un’intera epoca – la fine di un mondo e l’avvento di uno nuovo.

Non si tratta solo di materiali, di strategie: negli interminabili giorni

e nelle angosciose notti di noia, fango e topi delle trincee, nella velocità

delle azioni che non concede tempo alla pietà, nel fuoco e nell’acciaio

avanza una nuova epoca, che sorpassa nella sua realtà ogni più

sfrenata fantasia futuristica. In essa non c’è più spazio

per l’individuo nella sua irripetibile singolarità, con la sua

sfera di valori e propensioni; esso è sostituito da un nuovo tipo

d’uomo, cui sono richieste impersonalità, oggettività, prestazioni

che corrispondano all’esatta logica delle macchine con cui ha a che fare,

che scandiscono e organizzano il suo tempo e la sua esistenza, nel lavoro,

nel divertimento, nel sonno, nella malattia e nelle sue fantasie. Intercambiabile,

sempre più funzione degli apparati e della logica tecnica che “mette

al lavoro” tutto il mondo e la vita in ogni suo aspetto, questo nuovo

tipo di uomo, anonimo, funzionale, coniato uniformemente, fa la sua comparsa

nelle trincee e nel fango della prima guerra mondiale: soldato senza nome,

uguale a milioni di altri, addetto e servitore delle macchine di morte,

milite ignoto, il quale, una volta spogliata

l’uniforme da combattimento, assume quella da operaio

(che dà il titolo alla sua straordinaria opera del 1932), asservito

al nuovo e invincibile padrone del mondo: la ferrea logica di lavoro della

Tecnica.

La guerra non è che uno degli aspetti del lavoro tecnico: non più

eroi, ma operai e specialisti ne sono gli addetti, e la logica che si

sperimenta e si mette alla prova è quella di una potenza distruttiva

crescente, un titanismo e una smisuratezza dei mezzi e delle risorse,

in cui diventa sempre più difficile distinguere tra stato bellico

e condizione di pace, perché di fatto il mondo si trova in una

continua mobilitazione totale: delle sue energie, delle sue risorse terrestri

e umane, delle sue conoscenze, di ogni aspetto, anche il più celato,

della vita. Un enorme e sanguinoso dissodamento della Terra per l’affermazione

dell’impero tecnico, che darà luogo a quei “paesaggi da cantiere

e da officina”, in perenne trasformazione e dissesto, alla provvisorietà

informe e deforme della modernità, orizzonte di ghiaccio e di fuoco,

compresenza di esplosività tellurica, di fusione di materie e insieme

di freddezza e asetticità chirurgica delle procedure scientifiche

e degli apparati tecnici. Mondo di temperature roventi e di gelo disumano,

che Jünger anticiperà con tratti indimenticabili e in visioni

di straordinaria potenza, talvolta sfiorando accenti fantascientifici,

nelle opere degli anni ’30–’60. Ma già qui, giovanissimo eppure

con la impassibile lucidità che ne caratterizzerà sempre

lo sguardo, e insieme con la capacità di andare oltre la costrizione

che l’epoca esercita su di noi, Jünger, descrivendo gli effetti di

un bombardamento aereo su un carro armato, coglie la sostanziale terribilità

e il rischio catastrofico della potenza tecnica: “L’abitacolo, stretto

e fracassato dai proiettili, con il suo apparato di tubi, leve e fili

metallici, doveva essere stato molto oppressivo al momento dell’attacco,

quando quei colossi, per sfuggire all’artiglieria, se n’erano andati zigzagando

attraverso i campi simili a maldestri coleotteri giganti. Pensavo intensamente

agli uomini chiusi in quelle fornaci”.

pagine 1 - 2

Metropolis

© 2004-9 Geofilosofia.it - Tutti

i diritti riservati

|